ライフボートストアで販売を開始した、Paragon NTFS for Mac OS X 12 +HFS+ for Windows 10 を試してみました。

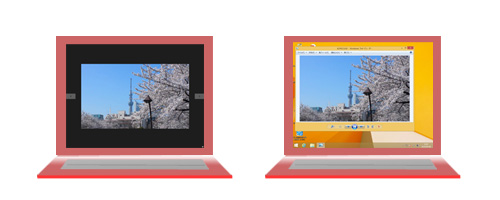

MacのフォーマットHFS+ と、WindowsのフォーマットNTFSでは、そのままではデータのやり取りができませんが、このソフトはその橋渡しをします。

『Paragon NTFS for Mac OS X 12』、『Paragon HFS+ for Windows 10』のセット製品です。

MacのBoot Campを使用した環境で、Paragon NTFS for Mac OS X 12 +HFS+ for Windows 10 をインストールし、どのような動作になるか、ご紹介いたします。

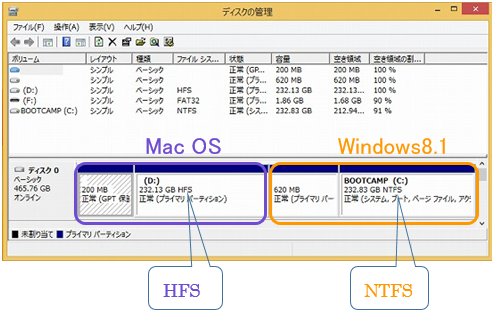

Macの電源を入れ、ブートメニューからまずはWindowsを選択してみます。

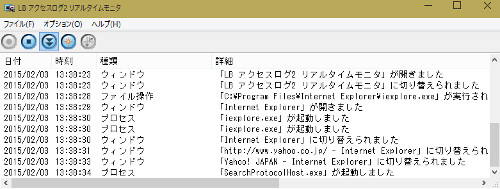

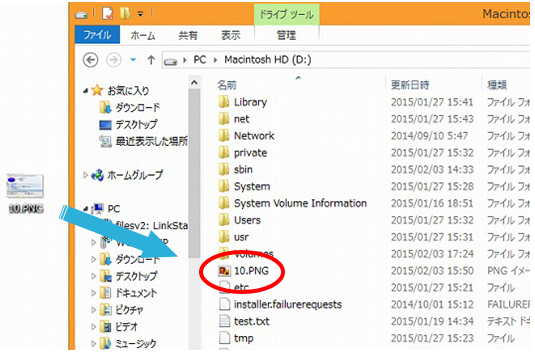

ディスクの管理を開くと、MacOSとWindowsがあるのが確認できます。

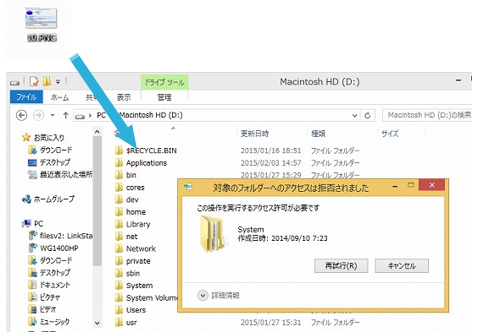

MacOSがインストールされているDドライブは、開くことはできますが、Cドライブ内のデータをコピーしようとするとアクセスが拒否されます

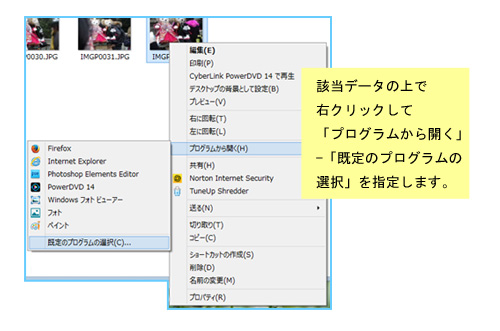

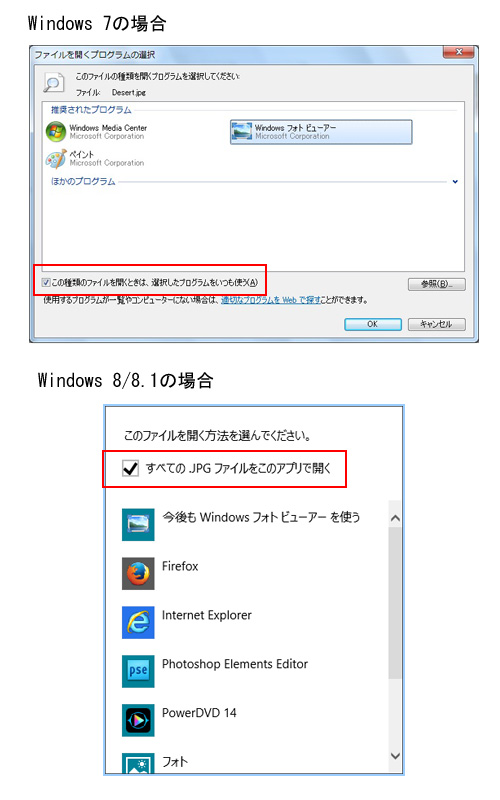

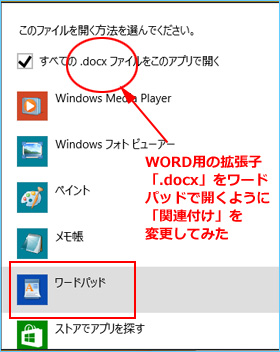

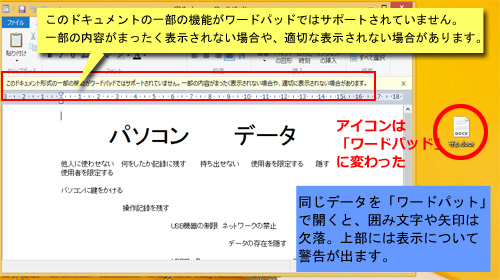

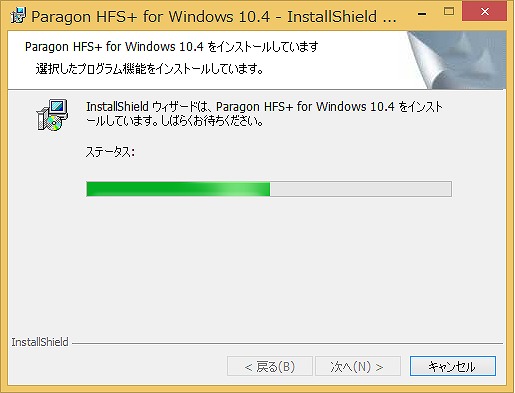

そこで、「HFS+ for Windows 10」をインストールします。この製品は、OSで標準で対応していないファイルシステムを扱うための「ドライバ」で、アプリケーションを起動させたり、ユーザー設定して使用するソフトではありません。インストールするだけになります。

インストール後、データのコピーを試すと、エラーなくコピーできるようになりました。

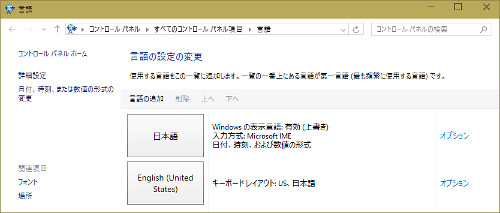

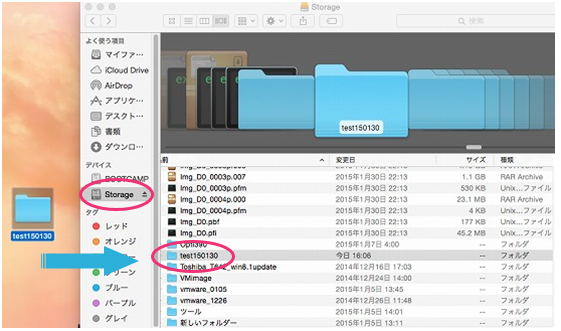

一方、Mac OS上では。

MacOSを起動します・・・・・・

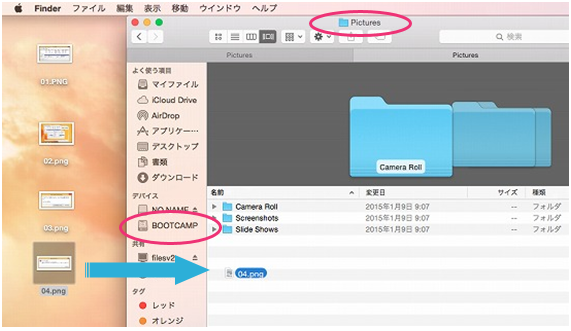

Mac OS上から、BootCamp(Windows)内の「Pictures」フォルダに、画像を保存しようとしていますが、ドラッグ&ドロップすると進入禁止のマークが出て、「Pictures」フォルダに入って行きません。

※MacOS上からでも FATであれば扱えます。FATでは、扱えるファイルサイズ等にNTFSよりも制限があります。

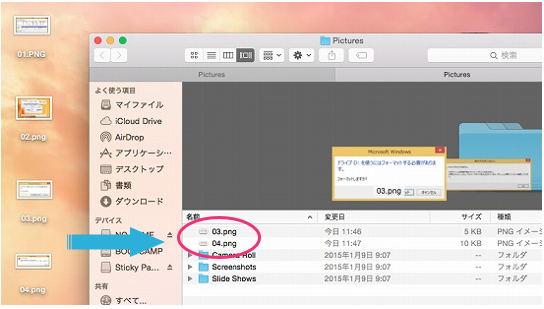

そこで「Paragon NTFS for Mac OS X 12」をインストールし、アクティベート。

すると、また簡単に保存できるようになりました。

こちらはWindowsで使用しているNTFSのUSB外付ハードディスクですが、同様にデータのコピーが可能になります。

MacとWindowsを両方ご利用されているユーザーさまは、ご検討いただいてはいかがでしょうか!

c(*゚ー^)ノ*・’゚☆

『Paragon NTFS for Mac OS X 12 +HFS+ for Windows 10』 はPARAGONソフトウェア社の製品です。ライフボートではストアでの販売のみになり、お問い合わせやサポートはお受けしておりませんのでご了承ください。製品の詳細につきましては、下記までお願いいたします。

●Paragon NTFS for Mac OS X 12

http://www.paragon-software.com/jp/home/ntfs-mac/index.html

●Paragon HFS+ for Windows 10

http://www.paragon-software.com/jp/home/hfs-windows/index.html