前回、LVMが認識できるようになっていることを書きましたが、今回は、試しにバックアップを復元を実験してみたいと思います。

※あくまで実験です。お試し頂く際も自己責任でお願いいたします。

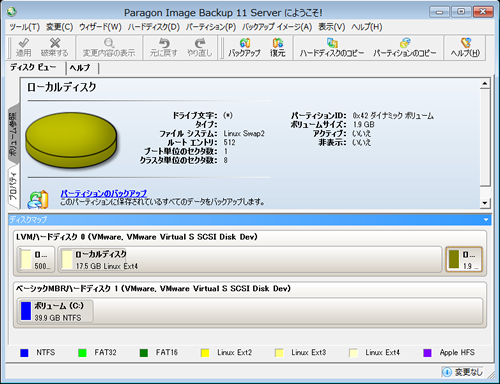

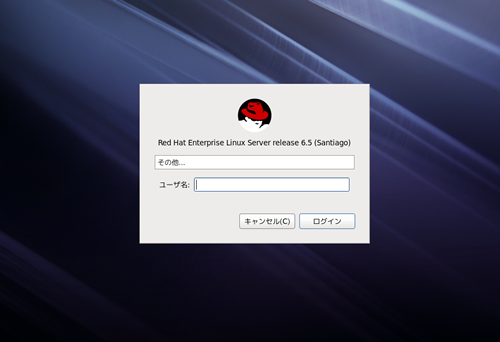

環境は、RedHat Enterprise Linux Server 6.5、製品はサーバOSに対応した、Paragon イメージバックアップ11 Serverを利用します。

1. RedHat Enterprise Linux Serverをデフォルトでインストールしました。標準でインストールするとLVMが導入されます。

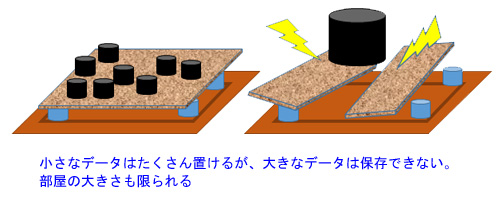

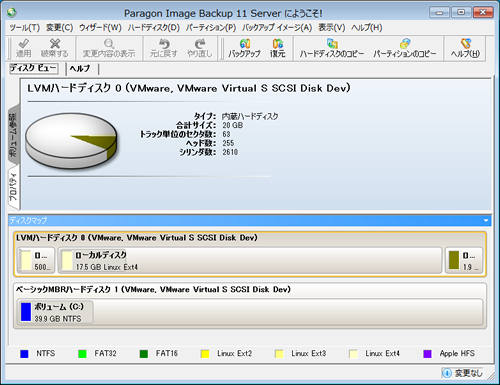

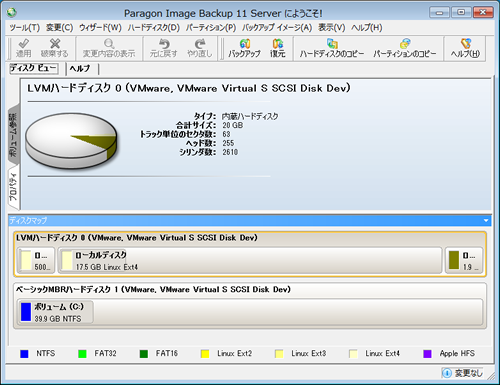

2. Paragon イメージバックアップ11 Serverを起動メディアからブートします。製品上で確認すると、LVMのディスクが正しく認識されています。 ただ、認識状況を見ると、ダイナミックディスクと同様に、ディスク全体に対する操作はできないようです。つまり可能なのは、あくまでボリューム単位のバックアップと復元まで、ディスクが飛んでしまった場合などのベアメタル復元(ディスク全体)はできません。

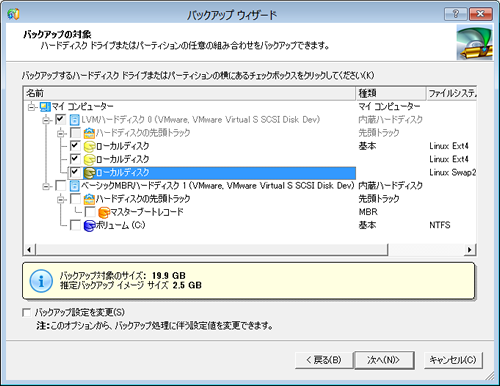

3. バックアップウィザードでは、個々のボリュームをすべて選択して、バックアップを実行しました。

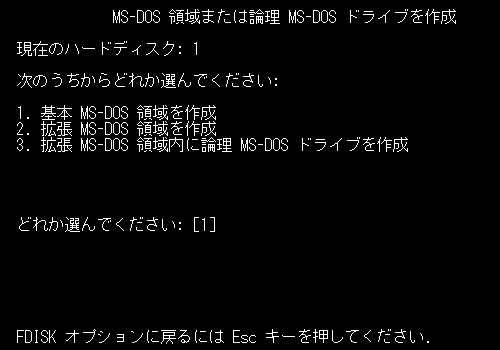

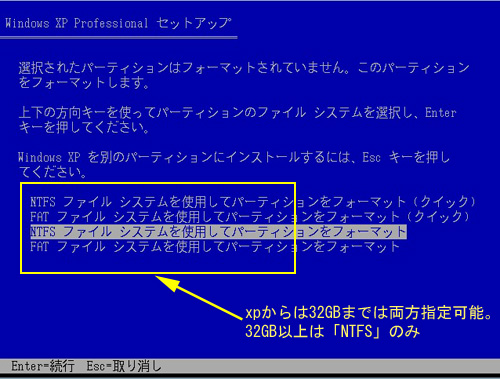

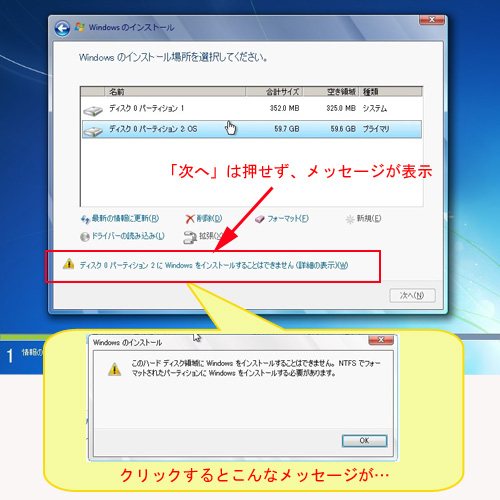

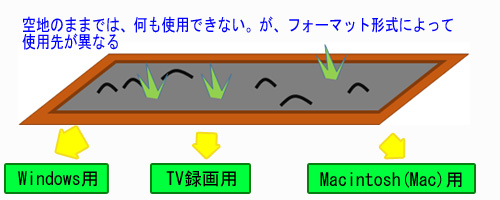

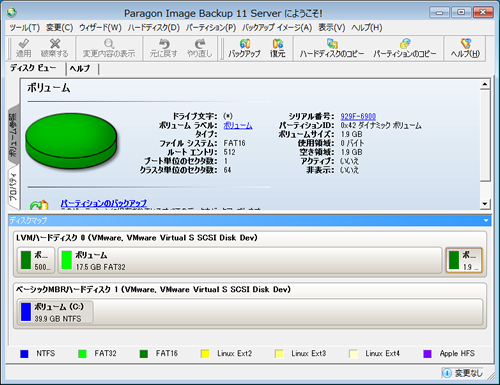

4. 復元前に、念のため元々あったパーティションをFATでフォーマットしました。

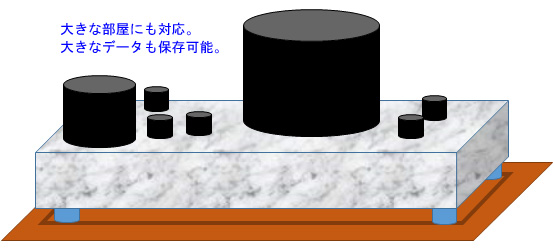

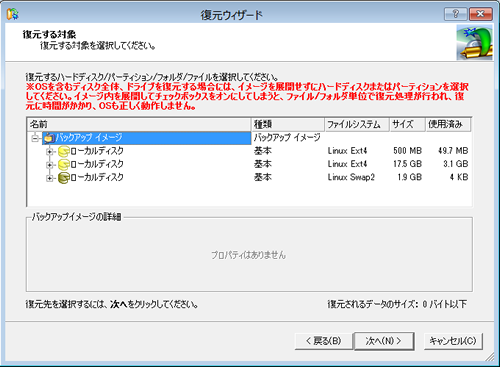

5.復元ウィザードを起動して、複合バックアップイメージを選択し3つのボリュームをすべて復元します。

7. 復元後のメイン画面でもパーティション形式もExt系で復元正しく復元されています。

8. リブートして起動状況を確認したところ、無事にログイン画面まで表示されました。

可能なのは、あくまでボリューム単位のバックアップと復元までとなるので、ディスクが飛んでしまった場合などのベアメタル復元(ディスク全体)はできませんが、データレベルのバックアップであれば、ある程度は対応できるようです。

※あくまで実験です。お試し頂く際も自己責任でお願いいたします。