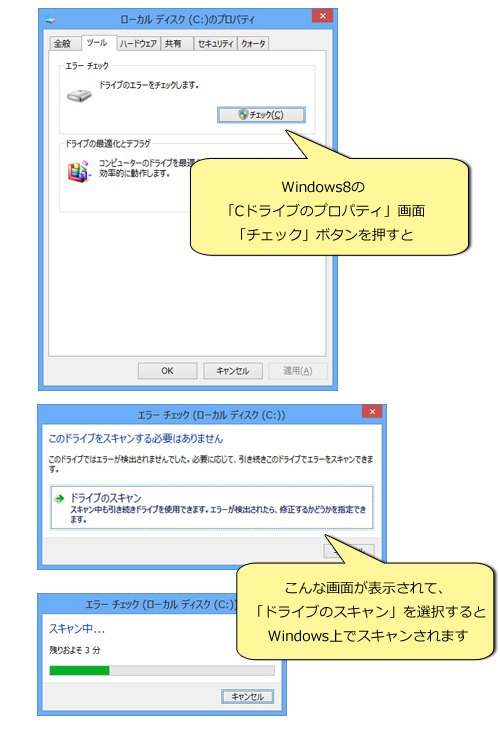

Windows8では、Windows XP/Vista/7とは、チェックディスクがまた変わりました。

なんと、チェックディスクオプションはなくなり、「チェック」ボタンでいきなりチェックディスクが実施されます。今までは不可能だったCドライブのチェックディスクもWindows上から実施します。

この新しいチェックディスクは新しい仕様で、OSのハードディスクへの監視が強くなったり、スケジュール機能やオンライン機能がついたとの情報です。

詳しいWindows8のチェックディスクの記事はこちら

http://blogs.msdn.com/b/b8_ja/archive/2012/05/16/chkdsk-ntfs.aspx

http://news.mynavi.jp/articles/2012/05/14/windows8/index.html

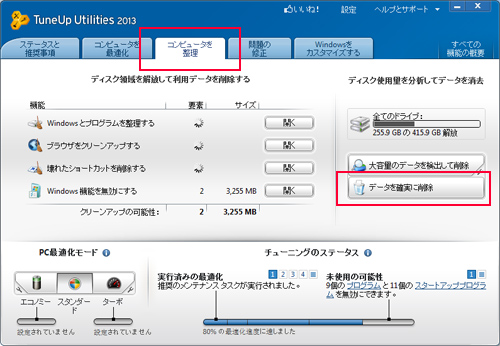

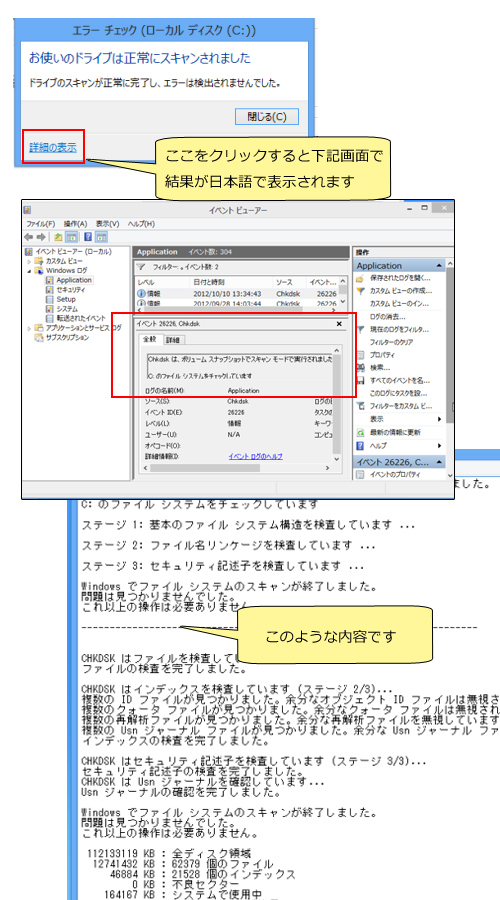

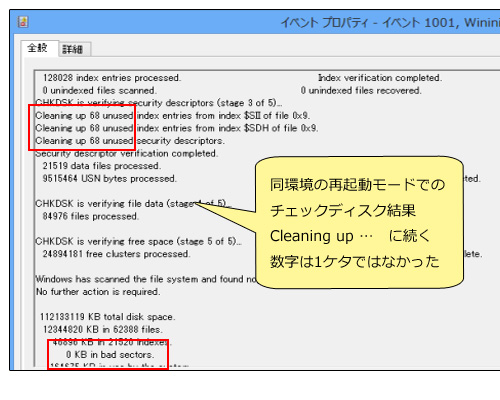

この方法でチェックディスクした結果も日本語で確認できます

「不良セクタ」もちゃんと 0KBと表示していますね。

今まで、ファイルシステムエラーとして確認頂いていた、Cleaning up … 部分に該当する記述はありませんでした。(監視が強くなったので、これでいいのかもしれませんが)

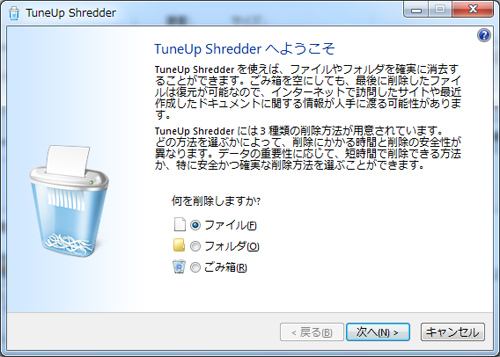

では、今までと同じ形式のチェックディスクを、実施する為にはどうしたらいいでしょうか。「再起動」モードのチェックディスクは…「コマンドプロンプト」で指定する事となります。(時代に逆行?)

「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」の上で右クリックして「管理者として実行」を指定。

chkdsk c: /R

Cドライブの「ファイルシステムエラー」と「不良セクタ」の検査のコマンドです。

または

chkdsk c: /F

Cドライブの「ファイルシステムエラー」のみのチェックディスクのコマンドです

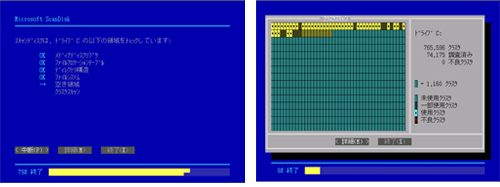

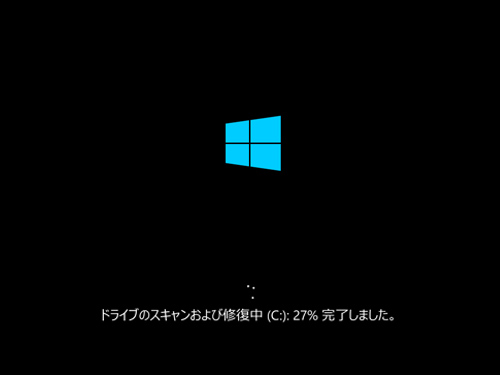

再起動中のチェックディスク画面も下記の様に変わりました。

かなり長く27パーセントのままで止まったような時間が続きますが、実行はされてWindowsは起動します。

いろんなところでWindows8は変わっていますね。