3月19日の「裏ブログ」で「GPT」ディスクの解説をしていますが、これはデータを保存する為のガイドでした。

http://www.lifeboat.jp/blog2/?m=20120319

現在は「GPT」ディスクにOSをインストールできるマシンが増えてきました。

メーカーパソコンによっては最初から「GPT」ディスクで出荷されている機種もあります。(Windows8のノート型パソコンの殆どは「GPT」ディスクになっていました)

「GPTディスクから、OSを起動させる」為には、マシン側にその能力がないと設定できません。今までのマシンと何が違うのでしょうか。

■BIOSとUEFI

パソコン起動時に、英文が走る画面を見た事はないでしょうか。またメーカーロゴ画面で「DEL」キーや「F2」キーを押して「BIOS(バイオス)」を出した事はないでしょうか。

DOSやWindows95の時代からこの「BIOS」という制御でWindowsは起動開始していました。BIOSを使うと「ハードディスク」に「MBR(マスターブートレコード)」という領域を作ります。「MBR」が引き金となって起動スイッチが入る事となります。

「MBR」ディスクはハードディスクのサイズ上限があり、2.2TBを超えたハードディスクは処理しきれない事となります。

そこで、BIOSに変わる新しい技術として「UEFI」が作られました。これが搭載されたマシンが普及し始めてました。(第3世代CoreプロセッサーIvy Bridgeが搭載されたマシンからが中心)

「UEFI」ならば、「GPT」ディスクでもOSが起動可能となります。

■「GPT」ディスクの作成と対応Windows

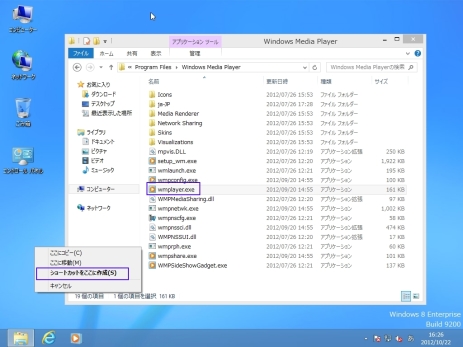

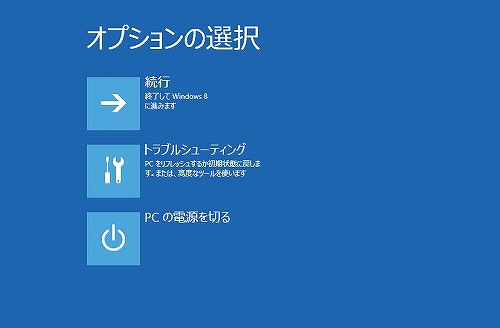

どのように「UEFI」を使ってWindowsをインストールするのでしょうか。「UEFI」の機能のある環境で試します。

▼空のハードディスクを用意します。この時ハードディスクはまだ「MBR」でも「GPT」でもありません。(「GPT」を使用するならば2.2TBを超えたサイズでも大丈夫です)

▼WindowsOSインストール用DVDを用意します。

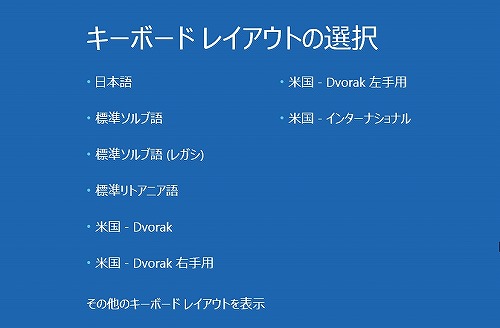

「GPT」ディスクにインストールして起動できるのは、Windows Vista/7のどちらも64bit版のみです。Windows XPとWindows Vista/7の32bit版は対応しません。Windows8も64bit版を用意しましょう。

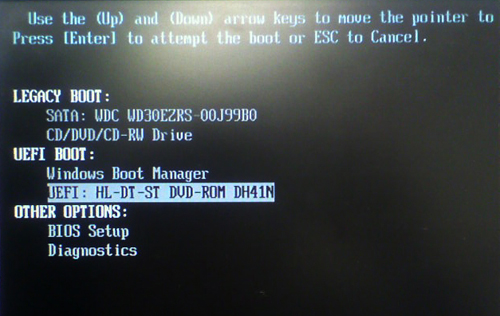

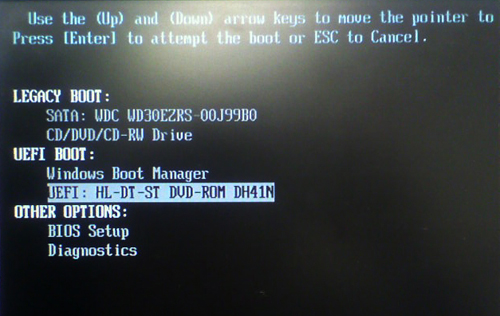

▼OSインストール時に「ブートメニュー」を表示させます。ブートメニューに、

CD/DVD-ドライブ (ドライブの型式の場合もあります)

CD/DVD-ドライブ (UEFI)

等の選択肢が出ます。参考画像では「LEGACY(旧来・既存)」と「UEFI」とのカテゴリーに分かれて、CD/DVDドライブの指定となっています。(マザーボードメーカーによってデザインはかなり変わります)

CD/DVDだけを指定すれば「MBR」ハードディスクとなり、「CD/DVD(UEFI)」を指定すれば、「GPT」ディスクとなって、OSがインストールされます。このようにマシン側のマザーボード上で選択できる訳です。(BIOSで先に「UEFI」自体を有効にする設定が必要の機種もありますので、詳しい設定はマザーボードメーカやパソコンメーカーにご確認ください)

なおマルチブート構成を作る時は、LB ブートマネージャー+LB パーティションワークス13の「OS選択メニュー」機能は「GPT」ディスクには対応しませんので「MBR」ディスクで構築してください。

(LB ブートマネージャー+LB パーティションワークス13はアップデートして、Second Editionをご利用下さい)

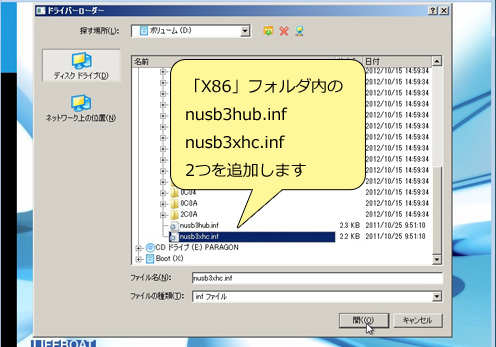

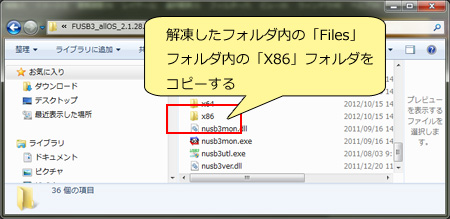

5.WindowsPE版のCD起動画面で「ドライバのロード」に進みます。

5.WindowsPE版のCD起動画面で「ドライバのロード」に進みます。