GPTディスクとダイナミックディスクについて 整理しました。

GPTディスク ・・・2TB以上のハードディスクを正常に認識させるのに必要

ダイナミックディスク ・・・さらに拡張機能を使用する場合にかぎり必要

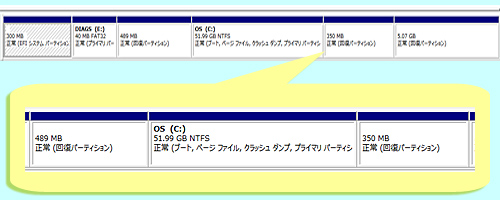

3TB、4TBのHDDを正常に使用するには、GPTは必須ですが、

ダイナミックディスクは必須ではありません。

実際にやってみると・・・・・

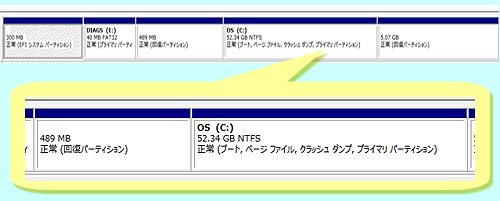

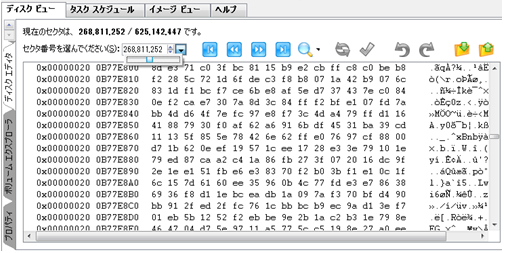

4TBの、ベーシック、MBRディスクをつなげると、最初は下記の通りです。

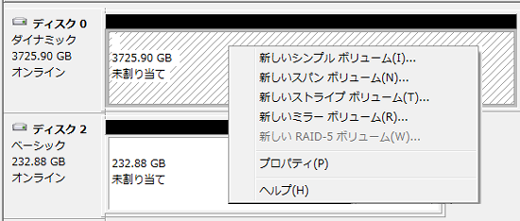

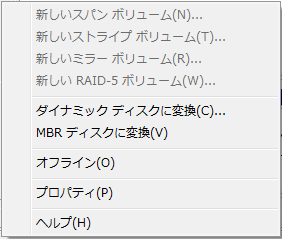

この状態で右クリックすると、「GPTディスクに変換」しか選べず、

ダイナミックディスクにはできません。

まずGPTデスクに変換。

その後 右クリックすると「ダイナミックディスクに変換」が選択できるようになります。c(*゚ー^)ノ*・’゚☆

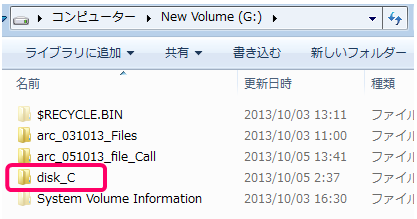

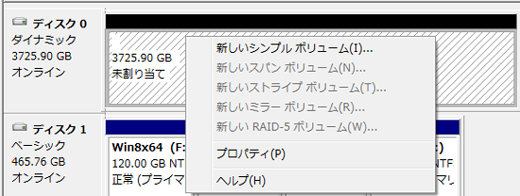

ちなみにダイナミックディスクは何に使うのでしょう?

でも、空いているHDDが複数ないと、グレーで選択できません・・・。

↓ ↓ ↓